كتابة سالم الريس

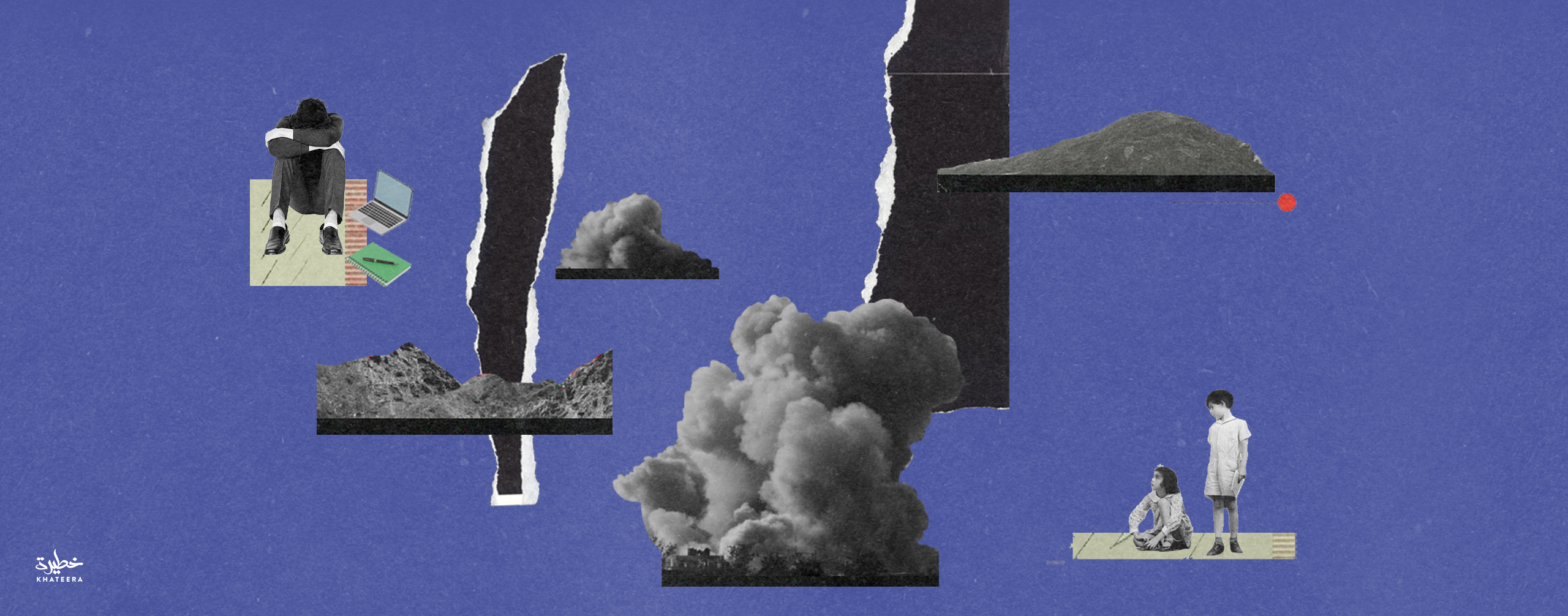

صباح السابع من أكتوبر 2023، قرابة الساعة السادسة والنصف صباحًا، استيقظت على صراخ ابنتي علياء 13 عامًا. كانت تنوي الخروج لبداية يوم دراسي جديد. فُزعت على إثر صراخها الذي تزامن مع أصوات انفجارات كانت ناجمة عن اعتراض القبة الحديدية الإسرائيلية لبعض الصواريخ التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية، ضمن عملية “طوفان الأقصى” التي أعلنت عنها في وقت لاحق من ذات اليوم.

احتضنت طفلتي مُحاولاً تهدئتها وطمأنتها تحت وقع الانفجارات، وفجأة سألتها “وين جمول؟”. هرعت مسرعًا نحو غرفة جمال 10 أعوام، حيث كان مفزوعًا هو الآخر. هرع نحوي واتجهنا إلى غرفتي. اجتمعت أنا وأطفالي وزوجتي نور، جميعنا لا نعلم شيئًا. كان مطلوبًا مني كزوج وأب محاولة طمأنتهم بالكلمات والأحضان. لكني لم أستمر طويلاً.

كان لابد من فهم ما يجري، ليس فضولاً وإنما عملي الصحفي على مدار سنوات ماضية وتغطية الحروب والعدوانات والأعمال العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة أجبرني على إجراء اتصالات والتواصل مع زملاء العمل. كنا نحاول أن نفهم لنحدد كيف وماذا سنعمل؟ وما الذي نقبل عليه، هل مقبلون على حرب أم عملية عسكرية محدودة؟

بعد اقتحام المقاومة للحدود والاشتباك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي اتضح أننا مُقبلون على تغطية حرب على الأغلب بحاجة إلى وقت طويل وهجوم إسرائيلي هو الأقوى من كل ما سبق.

غيرت ملابسي على عُجالة، ودعت أبنائي وزوجتي، رأيت الخوف في نظراتهم ودموعهم، طمأنتهم، وكان لابد من تماسكي، لابد أن أبدو أمامهم الرجل الذي لا يخاف. بالطبع كنت أمثل، لكن التمثيل العفوي في هذه اللحظات يفيد أكثر مما يضر. هي حرب نفسية مضطرون أن نخوضها بكل ما لدينا من أدوات نفسية يمكنها أن تزرع فينا شيئًا من الأمل، أو هكذا اعتقدت.

علياء وجمال طالباني بالبقاء معهما، لكني أخبرتهما بأننا سنكون جميعًا بخير وأنني سأتواصل معهما هاتفيًا طوال الوقت. كنت أعلم أنني أكذب، لدي ما يكفي من خبرات سابقة لأعرف أن ضغط العمل وتلف شبكات الاتصال سينمعاني من التواصل معهما إلا نادرًا. لكن التمثيل العفوي في هذه اللحظات يفيد أكثر مما يضر، أو هكذا اعتقدت.

انتابتني الكثير من المشاعر: الخوف، الخوف حد الرعب أحيانًا، الشعور بعدم الاطمئنان، إلى جانب التوتر من قوة الأحداث والانفجارات والاستهدافات. أما مشاهدة جثامين الأطفال والنساء والشيوخ، وحتى أشلائهم، هي الأكثر رعبًا بالنسبة لي كأب وزوج وابن. مع كل صوت انفجار أتابعه، أبحث عن مصدر الدخان، وأحاول تحديد المكان المستهدف، هل هو قريب من منزلي؟ هل أطفالي وأحبتي بخير؟ أم سأفجع بأحد منهم أثناء عملي الصحفي الميداني؟!

خلال الأيام السبعة الأولى للحرب، كنت أغادر الميدان متوجهًا إلى منزلي مساءً، أكون بجانب أسرتي حتى طلوع النهار ومن ثم أغادرهم مجددًا. أذكر في واحدة من تلك الأيام، حدث قصف إسرائيلي غير مسبوق على مربع سكني مجاور لمنزلنا بحي الرمال وسط مدينة غزة، ومن شدة القصف الذي استمر حتى ساعات الفجر، نزلت زوجتي وأبنائي للطابق السفلي في منزل العائلة، وبقيت وحدي في المنزل، أُتابع تطور الأحداث، وأعمل على نقلها.

في تلك الأثناء أرسلت لي علياء رسالة عبر الفيسبوك “بابا مش خايف لحالك فوق؟ انزل عنا”، كُنت مُجبرًا على الإجابة بالنفي، وبأنني أعمل ولا شيء نخاف منه، وكأنني سوبرمان، لكن في الحقيقة أنا كائن بشري ضعيف أمام أصوات الإنفجارات والدمار وأمام نبرة الخوف في صوت ابنتي وهي تطلب مني للمرة الثانية الجلوس معهم بعد أن صعدت الدرج لتبحث عني وتقنعني وجهًا لوجه هذه المرة.

بعد أيام من الحادثة، أُجبرنا على النزوح من منزلنا في غزة إلى مدينة خانيونس جنوب القطاع تحت وقع التهديد والترهيب الإسرائيلي للسكان. مشيت على شارع الرشيد –البحر- بالسيارة وزوجتي وأطفالي معي، أوصلتهم لمخيم الإيواء، اطمأننت عليهم، وأخبرتهم بأنني عائد إلى غزة.

طالبوني بالبقاء، لكني لم أستجب. بالطبع أنا أتفهم خوفهم، وأفهم خوفي عليهم أيضًا، لكن كان لابد من العودة لأسباب تتعلق بالعمل وأسباب أخرى منها تعلقي بمنزلي ومن بقي هناك من أسرتي وعائلتي. وعدتهم بالعودة قريبًا وبالفعل لم أغب لمدة طويلة. عُدت ومكثت معهم ليومين دون عمل، حتى انتقلوا لمكان آخر في ذات المدينة واضطررت أن أغادرهم.

لم أعد أنام معهم أو أجلس معهم خلال ساعات النهار، وحتى الاتصالات أصبحت أكثر سوءًا فيما بعد. كنت أراهم لخمس دقائق يوميًا، أحتضنهم، أقبلهم وأطمئن على حالهم، إلى أن انقطعت من البنزين ولم أعد أتمكن من السير على الطرقات كما في الأيام السابقة.

خمسة أيام لم أرهم خلالها، حادثتهم فيها مرة واحدة بالهاتف، ومرات عدة بالرسائل النصية. سؤالهم الدائم: “بابا وقتيش بدنا نشوفك؟”، الجواب: “عن قريب يا بابا”، كُنت ومازلت أحاول جاهدًا إشغال نفسي بالعمل والحديث حول الأحداث والحرب والتصريحات مع الزملاء، لكن في واحدة من المرات بكيت وحدي بصمت، بكيت على طفليّ لعدم قدرتي على توفير الأمن والأمان والطمأنينة والتواجد معهما، بل والعيش في سلام كأي أب يرعى أطفاله، يتحدث معهم ويكون قريبًا منهم.

في العادة نحن قريبون جدًا من بعضنا البعض، نتسامر كثيرًا، أعرف كافة أسرارهما وطباعهما وأساليبهما وكل تفاصيل حياتهما اليومية، لكن منذ بداية الحرب لا أعلم عنهما أكثر من خوفهما وأشياء بسيطة. ربما أنا أتهرب منهما، أشعر وكأنني لا أقوى على النظر في أعينهم وأنا أعلم جيدًا أن إجاباتي لأسئلتهما غير صادقة. أسئلة مثل: “وقتيش يا بابا بدنا نرجع على البيت؟”.